terça-feira, 25 de outubro de 2016

Um bom samba, forma de oração

domingo, 16 de outubro de 2016

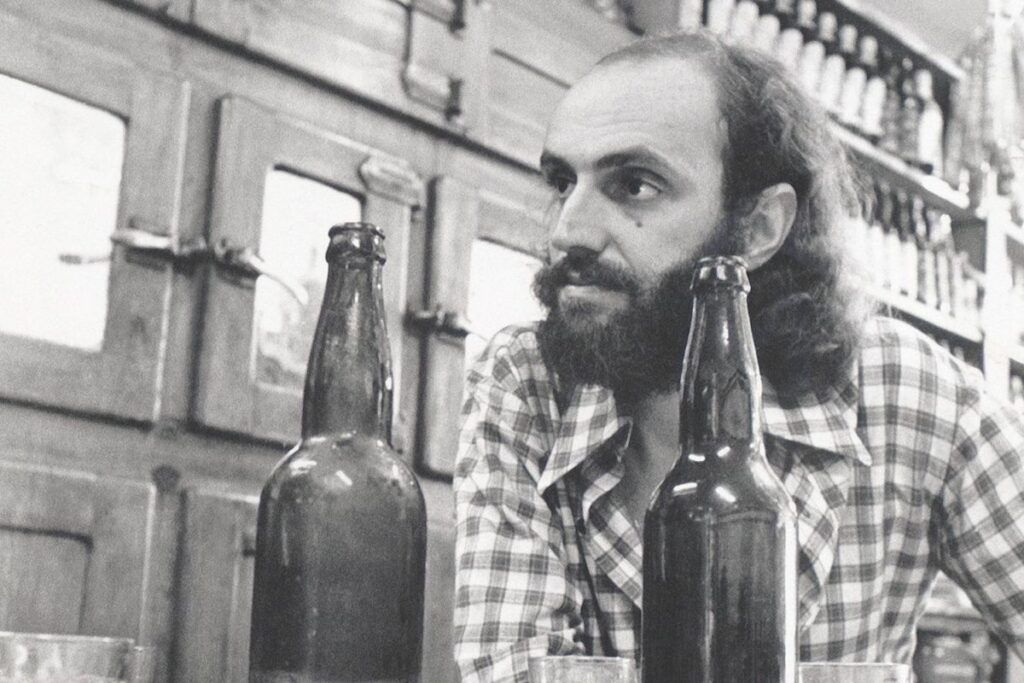

Eu bebo pra esquecer

domingo, 9 de outubro de 2016

O grande mal

domingo, 2 de outubro de 2016

Vai ser desse jeito

terça-feira, 6 de setembro de 2016

Batidas na porta da frente

|

| Foto: Adhemar Veneziano |

segunda-feira, 29 de agosto de 2016

Uma campanha na voz de Jovelina

domingo, 21 de agosto de 2016

O que fica depois da Olimpíada

domingo, 14 de agosto de 2016

Meu pai

domingo, 7 de agosto de 2016

Brasil, pra mim

domingo, 31 de julho de 2016

O justo e necessário ensino superior gratuito

domingo, 10 de julho de 2016

Escola sem partido

domingo, 3 de julho de 2016

Do mal será queimada a semente

domingo, 26 de junho de 2016

Pois era noite de São João

Só

fiquei triste quando o dia amanheceu pois era noite de São João. No Beco das

Sardinhas, bandeirinhas coloridas enfeitavam o nosso olhar em direção ao céu.

Luiz Gonzaga e Dominguinhos cantavam pra gente enquanto sorteavam o bingo. E as

crianças, que nos mostram a todo momento a importância de sermos pequenos,

corriam e pulavam e tentavam acertar a boca do palhaço.

Teve

maçã do amor, hambúrguer de costela, quentão, cerveja artesanal e latão; teve

coxinha de pernil, canjica, milho e quindim; teve também brigadeiro, porquinho

de quimono, pastel e brownie. Teve comida popular e gourmet. Porque o Brasil

que conheço e do qual faço parte é feito mesmo dessa mistura que o torna

singular.

E meu

Rio de Janeiro é feito de recordações das ruas onde passei. Com roda de coco e

casamento com oração rastafari, diante da diversidade a gente sorri e sente

vontade de também entrar na roda pra girar a saia. No meio da rua, a quadrilha

mostra essa nossa ébria capacidade de fazer a festa ficar bonita.

Depois

da dança das cadeiras, não podia faltar a corrida do saco, um, dois, três,

valendo, e a gente quase cai, e continua levando a vida a sorrir, que é o que

importa. Barraca do beijo, chapéu de palha e pescaria. Ouvi dizer que comeram o

melhor hambúrguer da vida ali, no Arraiá da Rua da Valinha.

Olha pra

rua, meu amor, vê como ela está linda. Entre uma e outra dança, entre uma e

outra brincadeira, a alegria deixava o mês de junho multicor como o balão que

some no céu. E depois de ver e viver tudo isso, voltei pra casa sabendo que as

noites de São João no Beco das Sardinhas marcaram a alma encantadora do Rio.

.jpg/800px-Desfile_Viradouro_2016_(dsc86490).jpg)